こんにちは、お葬式のブログ管理人のずうです。

お葬式のブログでは「葬儀に役立つ情報」「お葬式のトレンドニュース」をピックアップして発信しています。

プロフィールについてはこちら お葬式のブログとは

今回はお葬式の時にもっていく香典について解説しています。この記事をみておけば、いざという時に絶対役に立つので、ぜひ最後までみて参考にしてもらえればと思います。

香典とは?

香典は、むかし香奠(こうでん)という字を書きました。

香奠とは仏の食べ物とされる香を供えるという意味です。

香典は本来、喪家に渡すモノではなく、仏様に供えるモノでした。

- 喪家に渡す×

- 仏様に供える◯

仏教では、一部の宗派を除き、故人が成仏するために喪家は布施を行いましょうという考えがあります。

昔から喪家は故人の成仏を願い、葬儀の時に食事を振る舞う習慣があります。今でも葬儀の時には「通夜振る舞い」や「精進落とし」といった食事を振る舞う席が設けられるのはその由来です。

しかし、食事を振る舞うことは喪家にとって負担が大き過ぎることから、人々が「香奠」を持ちよるようになりました。

香奠も布施の一種であり、ボランティアや寄付に近いものです。

お香典の歴史

香奠の歴史は古く、室町時代後期にはお金の香奠が確認されています。

農村部では金銭の流通がまだほとんどなく、米などの食料が香奠として供えられました。

明治から大正にかけて経済発展と共にお金の香奠が広まっていきました。全国的に香典にお金を包むようになったのは戦後とも言われます。

香奠は、仏様への供え物ですが、相互扶助の意味合いも強く今でも多くの葬儀で香典を持ち寄る事が一般的になっています。

近年、直葬や家族葬の増加により、香典を辞退するケースもよくあります。香典を受け取ることを「申し訳ない」「煩わしい」と思う人もいるかもしれませんが、香典という文化をうまく活用することで逆に葬儀の負担を減らすこともできます。

香典はアジア圏に多くみられる風習で、キリスト教が多いお欧米ではみられない風習になります。

新生活運動

新生活運動は、お葬式を簡素化し、香典の金額も少なくして香典返しは辞退するというものです。つまり、喪家と参列者のお互いが、お葬式にかかる負担を減らしましょうという運動です。

戦時後の日本はとても貧しく、華やかな葬儀をを行っている余裕は全くありませんでした。しかし、経済の発展により新生活運動は徐々に廃れていき、今まで以上に華やかな葬儀が行われるようになります。そして、日本の葬儀は華やかで高額なものという時代に突入します。

群馬県では今だに新生活で香典を包む習慣があり、一般の香典受付とは別に新生活専用の受付が用意されている地域もあります。

香典はオンライン決済できる!?

時は2021年。

葬儀ではオンライン決済が主流に、、、はまだまだなっていません。

今でも香典は現金が主流です。

しかし、IT企業の葬儀事業への参入も多く、オンライン上の葬儀サービスがどんどん誕生しています。まだまだ、オンライン葬儀サービスは発展途上な面もありますが、誕生当初から比べるとも利便性は向上しています。

オンライン葬儀サービスをいくつか紹介します。

オンライン決済サービス

- 株式会社セレモニー スマートセレモニー

- ライフエンディングテクノロジーズ株式会社 スマート葬儀

- 株式会社マイクロウェーブ @葬儀(アットそうぎ)

- 株式会社ビンク オンライン葬儀システム

サービス内容は各社とも大きな違いはなありません。

- SNSやメッセージアプリを使った訃報案内

- Web上にオンライン葬儀場の設置

- Web上で供物の注文、香典の決済

- 式中動画の配信

などが主な機能です。うまく使う事ができれば喪家、葬儀社共にメリットは十分にあると思います。ただし、利用にあたっていくつか注意点もあります。

香典袋の選び方

香典袋は渡す相手の宗教宗派によって使い分ける必要があります。

宗教宗派によって香典袋の表書きは違う

実は香典袋にもいくつか種類があり、宗教宗派やタイミングによって香典袋の表書きが違ってきます。表書きとは、香典の表に書いてある文字の事です。

各宗教の香典袋の表書きを紹介します。

- 仏教・・・・・・四十九日まで「御霊前」、四十九日以降「御佛前」

- 浄土真宗・・・・御佛前

- 神道・・・・・・玉串料

- キリスト教・・・御花料

表書きが御霊前の香典は失礼?

日本のお葬式の9割は仏教で行われているといわれます。つまり、葬儀に参列するほとんどの人が仏教タイプの香典袋を使うケースがほとんどという事です。

仏教のお葬式で香典を渡す場合、四十九日前なので基本的には「御霊前」の香典を使います。

宗教宗派によって「御霊前」の香典袋がNGと言われたりもします。

しかし、一般の方が浄土真宗の葬儀を事前に見抜く方法はないので「御佛前」の香典袋を葬儀の際に用意することは難しいです。

香典の表書きが違うからっといって文句を言ってくる人はほぼいません!

宗教がわからない場合、『御霊前』と書いてある香典袋が最も汎用性が高いと思います。これは現役葬儀屋の考える葬儀屋さんもブログで書いている(香典の書き方を葬儀屋さんが教えます)ので間違いありません。

しかし、葬儀概論では、「香典の表書きは御霊前でいい」は俗説(根拠がない)であると書いてあります。

それでも表書きもちゃんとしたいという人は、事前に葬儀社に何の宗教で葬儀が行われるか問い合わせをしてみるといいでしょう。

香典袋はどこで買うべきか

香典袋は、ネットで買うよりお店で買った方が安い。

ネットの方が安い場合もありますが、最近は送料がかかることも多いのでお店で買う事をオススメします。

香典袋のデザインは、以下2点を考慮すると色んなお葬式で使えます。

- 無地で水引の印刷だけ

- 内袋がないもの

なぜ、無地の香典袋がおすすめかというと宗教宗派で香典袋の表書きが違うからです。

御霊前の香典袋でも全く失礼にはなりませんが、大人のマナーとして香典袋を使い分けられるとわかってる風の大人に見えるからおすすめです。

香典袋を買えるお店はどこでもあります。

- 100円ショップ

- コンビニ

- ドラッグストア

- スーパー

- ホームセンター

ドラッグストアやホームセンターが最も香典袋の種類があるかもしれません。

香典にはいくら包む?

香典の相場はあってないようなものだと思ってください。

新生活運動というのがあるように、経済状況が厳しいにもかかわらず多額の香典を包む必要はないです。香典はあくまで気持ちであり義務ではありません。

ネットで調べると相場について書かれた記事がありますが、必ず相場の金額を包まないといけませんという事はありません。

香典に関するアンケート調査

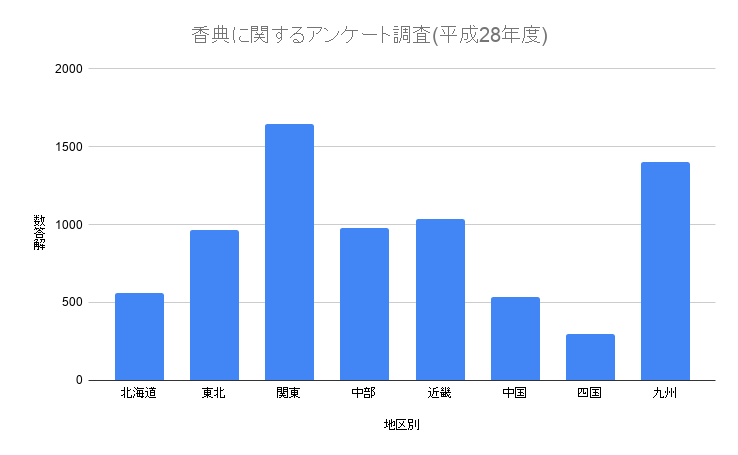

相場はないようなものとは言いましたが、それでは何の参考にもならないので、一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会「香典に関するアンケート調査(平成28年度)」の数字をもとにグラフを作成しました。

前提条件

- 調査平成28年度

- アンケート配布数9万部

- 解答数は7,425件(約8%の人が解答)

地区別では関東が最も多く1,647件です。九州地区も解答数が多く1,400件の解答があります。

都道府県別の上位解答数は福岡県の630件が最多で、次に大阪府477件、福島県422件と続きます。東京都は329件です。逆に最も少ない解答数は滋賀県の5件です。

回答者の年齢層は40代、50代、60代以上が同じくらいの割合となっています。やはりお葬式のメインターゲットは40代以上ということになります。

気になる香典の金額については、最多解答額と平均額のグラフになります。親戚や家族の場合1万円以上という人がほとんどで、親については10万円という解答が最も多くなっています。

職場関係や友人、知人については、最多解答額と平均に大きな開きはなく5千円が相場という感じになっています。

香典を包む時のポイント

- 親戚関係は1万円以上、関係性が近くなるほど高い

- 職場・友人・知人は5千円が多い

香典を包む時の注意点

香典にお金を入れるときに注意しなければならない点がいくつかあります。

- 多すぎる金額

- 中身を入れ忘れる

- 書いた金額と中身が違う

この中で特に注意した方がいいのは中身と金額が合わないケースです。香典の金額が合わないと後で大変なことになります。

香典の表書きと内袋の書き方

香典には、表書き、金額、住所を書く必要があります。

水引の上に表書き、水引の下に自分の名前を書きます。

表書きは御霊前か各宗教に合わせて書きましょう。

自分の名前はフルネームで書きましょう。

裏面の下の方に金額と住所を書きます。

香典の金額は英数字よりは漢数字を使うといいかもしれません。

住所を書く時はなるべく丁寧に書くように心がけましょう。後日、香典返しを送った時に商品が届かなくなって送料が余計にかかってしまうケースもあります。

ある程度、年を重ねるとお葬式に参列することが自然と増えてきます。もし、自分の字に自信がない人、いちいち名前を書くのが面倒という人はスタンプを買いましょう。

香典の渡し方

香典を渡すタイミング

香典を渡す機会は大体4回あります。

- お葬式の前に渡す(都合で葬儀に参列できない場合)

- 通夜で渡す

- 葬儀・告別式で渡す

- お葬式の後で渡す(都合で葬儀に参列できない場合)

お葬式が行われる場合は、式場の受付で渡すのがベターだと思います。葬儀に参列できない人は自宅で渡すか現金書留で送る方法があります。

お通夜と葬儀告別式の両方に参列する場合、葬儀告別式の時に香典を渡す人が多い気がします。これは地域により違うので雰囲気や葬儀屋さんに確認するのが間違い無いです。

自宅で渡す場合、喪主さんに直接渡しましょう。

葬儀で渡す場合。ほとんどのお葬式で香典の受付が用意されているので、そこで記帳と香典を渡します。

大きな葬儀(社葬)の場合、親戚、一般、企業など受付がいくつか用意されているので適切な受付窓口にで受付を行いましょう。

家族葬の場合、香典を辞退していることがあります。その時は香典は出さずに焼香や挨拶だけして帰りましょう。

葬儀の後で香典を渡す場合、自宅に直接渡しに行くか、現金書留で送ることができます。

お葬式がある場合、葬儀式場の受付で香典を渡すのがベターだと思います。

喪主さんも香典の管理を他の誰かがやってくれた方が確実に楽だと思います。

香典は袱紗(ふくさ)に包むべきか?

香典を袱紗に包む必要は基本ないです。

大人のマナーとして使いたい人は使ってもいいと思います。

袱紗(ふくさ)は、香典袋の水引や袋にシワが入らないようにするためのものです。

香典は御祝儀のような水引きが派手なものはあまり使わないし、葬儀当日は受付が混み合うこともあるので袱紗に包んでない方がスムーズでいい場合もあります。

香典はどうやって喪主に渡されるのか

お葬式を行う場合、公営斎場や民間ホールが多いと思います。一般的なお葬式だと葬儀社スタッフ、親族、喪主の知人が受付を担当します。社葬の場合、社員の方が受付担当になります。

香典が喪主さんに渡されるまでの流れ

- 記帳する 参列者

- 香典を渡す 参列者

- 香典を受けとる 受付担当者

- 中身と名前を確認 受付担当者

- お金と袋を分ける 受付担当者

- 金額を集計する 受付担当者

- 喪主に香典を渡す 受付担当者

6.の作業で香典袋と中身は分けられているので、お金と香典袋は別々で喪主さんに渡されます。

まとめ:中身はちゃんと確認しましょう

お葬式で大切な事は弔いの気持ちですが、お金はトラブルの元です。

香典は様々な人が管理する上、結構な大金にもなります。参列者、受付担当者はしっかりと香典の中身を確認して、責任を持って喪主さんに渡すようにしましょう。